世界各地で異常気象や自然災害が報じられ、自然生態系、産業・経済活動など、私たちの生活に大きな影響が懸念される気候変動問題。

地球温暖化による気候変動を防ぐために、世界中でカーボンニュートラルに向けた取り組みが加速しています。

KDDIでも、現在年間約100万トン排出しているCO2を、2030年までに実質ゼロにする計画「KDDI GREEN PLAN 2030」を推進しています。

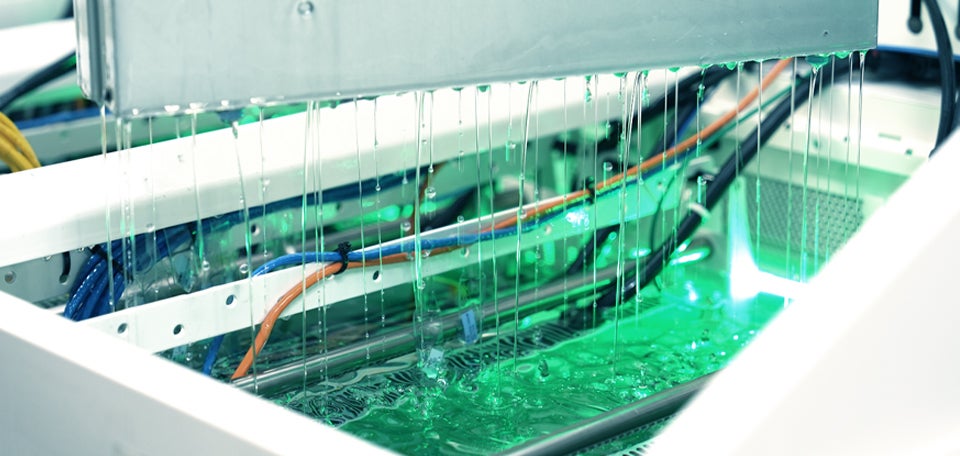

データセンターの冷却用消費電力を大幅に減らす「液浸冷却システム」

KDDIと三菱重工、NECネッツエスアイの3社は、データセンターのサーバーの冷却に必要な消費電力を大幅に減らす技術「液浸冷却システム」を開発しました。

.jpg)

2023年2月には、データセンターの冷却用消費電力を従来比で94%削減できる「液浸冷却システム」を使ったデータセンターの実証実験に成功。冷却オイルの入った液槽にサーバーを丸ごと浸して冷やすという方法で、従来の空冷による冷却に比べて94%の消費電力削減を実現しました。

.jpg)

KDDI プラットフォーム技術部の加藤真人は、液浸冷却システムの実用化にかける思いをこう話します。

「今回のプロジェクトについては、カーボンニュートラルに向けた新たな技術を広く社会に普及させたいという強い思いがありました。そのため、儲けようという気持ちはいったん脇に置いて、特許に関わる部分以外の情報は全てオープンにしているのです。」(加藤)

.jpg)

思いを同じくするパートナーとともにカーボンニュートラルに向けた新技術の実用化を目指して。KDDIの挑戦は続きます。

データセンターの増加とサーバーの高性能化でCO2削減が困難に

クラウドの普及や、やりとりされる通信データ量の増加に伴ってデータセンターの需要は増え続けています。

さらに、データセンター内に格納されるサーバーは、日々高性能化が進み処理能力が向上。高い処理能力を持つサーバーのCPUは高温になりやすいため、熱で故障しないよう排熱する必要があります。

KDDIではこれまで、空冷技術を使ってサーバールームの室温を下げることで排熱を行っていました。これには非常に多くの空調電力が必要となります。

データセンターの需要増と、サーバーの高性能化。これによってデータセンターに関わる消費電力は増え続けていました。日本の電力の多くが化石燃料に由来していることから、電力消費が大きいとCO2の排出量が増えてしまうのです。

現状でできる取り組みについて、KDDI プラットフォーム技術部の加藤真人は次のように説明します。

.jpg)

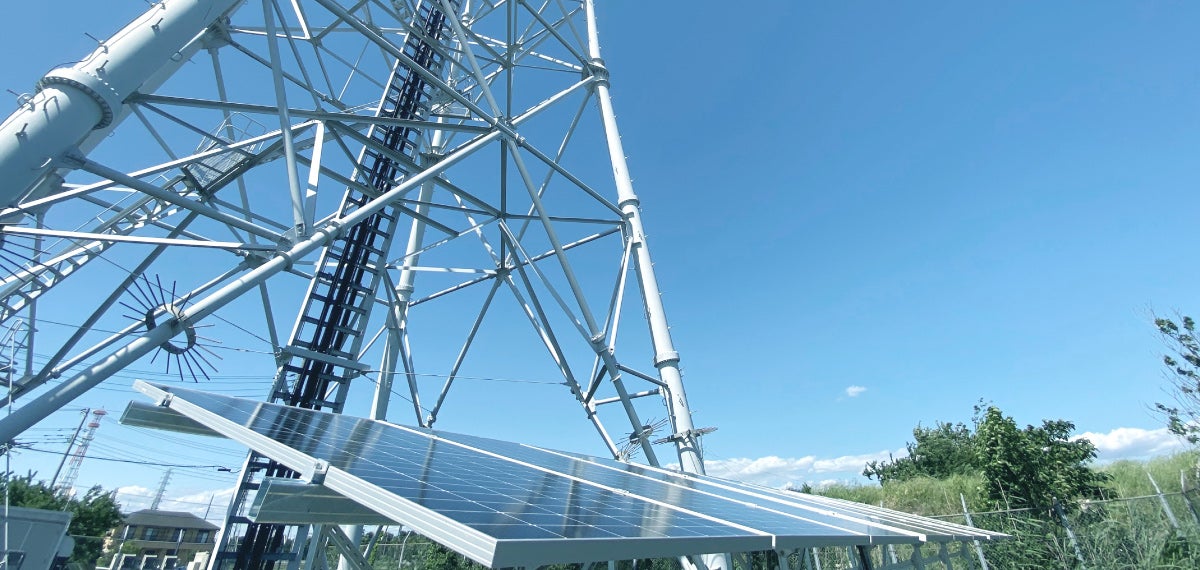

「1つはサーバールームの空調をこまめに調節したり、サーバー上で動くプログラムの省電力化を図ったりといった施策で冷却のための電力を減らすこと。もう一つは、太陽光などの再生可能エネルギーを使うことが挙げられます。私たちは、データセンターの需要に応えながら、電力消費を抑えるという、一見矛盾している非常に難しい課題に挑戦する必要があるのです」(加藤)

排熱効率を激変させる新技術「液浸冷却システム」

こうした中、消費電力の大幅な削減を可能にする技術として注目されているのが「液浸冷却システム」です。

空気に比べて熱を奪う能力が高い液体の性質を利用した冷却の仕組みで、絶縁性の冷却オイルが入った液槽にサーバーを浸して冷却します。

.jpg)

この技術に注目したKDDIは、2020年に台湾で基礎検証を実施。技術の有効性とサーバーへの影響を検証したところ、結果が良好だったことから2021年に日本国内での検証を開始しました。

国内の実証実験では三菱重工とNECネッツエスアイとパートナリングを組み、コンテナを使った液浸スモールデータセンターで検証を実施。データセンターの省エネ指数として知られるPUE値を目安に検証。PUE値は1に近づくほど省エネ効果が高く、1.1を切ると驚異的といわれるなか、1.07という数値を達成しました。

そして2022年4月にスタートした実証実験は、データセンターでの実稼働を想定してKDDIの小山ネットワークセンターで実施。データセンター内に液浸装置と冷却オイル熱交換器、屋外にフリークーリング(外気空冷)装置を設置して1年間実際に運用・保守を行う検証を行いました。

.jpg)

その結果、PUE値は目標としていた値を大きく改善し1.05を達成し、空冷による冷却に比べて94%の電力を削減できることが実証されました。

「1年間の検証を通して1.05という驚異的なPUE値が出たことから、さまざまな企業から問合せや見学のオファーをいただいています。」(加藤)

2023年度中の液浸データセンター提供を目指して

じつは、液浸冷却装置による冷却システムの歴史は古く、スーパーコンピュータの中にはこの仕組みを使っていたものもあると加藤は説明します。これまでは特別なマシンのための排熱システムという位置付けでしたが、技術やシステム、冷却の仕組みが進化し、汎用IT機の排熱にも使えるタイミングになったことから、開発に着手しました。

今回の実証実験を機に、KDDIはサーバーを開発している企業に液浸検証への参加を呼びかけ、国内外の名だたるメーカーさまが参加しています。

.jpg)

「従来の冷却方式では限界が来ているので、液浸冷却システムをもっと社会全体に広めたいと思っています。そのためには、多くのメーカーさまに検証に参加してデータを持ち帰って頂き、次のサーバー開発に生かしていただきたいですね。既に検証に参加いただいた複数のメーカーさまが液浸冷却対応サーバーをリリースしています」

液浸冷却システムの商用サービスについては三菱重工とNECネッツエスアイが体制づくりに取り組み、2023年度中の提供を目指しています。

データセンターのCO2削減を劇的に変える液浸冷却システムの実用化は、すぐそこに迫っています。

冷却オイルでサーバーを冷却。大幅なCO2削減を実現する仕組み

冷却オイルの入った液槽にサーバーを入れて冷却する。KDDIは、「液浸冷却システム」を使ってデータセンターのカーボンニュートラルを目指しています。

「文字通り、冷却オイルを満たした液槽にドボンとサーバーを浸して冷やします。液体は空気に比べて熱を奪う能力が4倍と大きく、瞬時にサーバーの熱をとってくれるのです」こう説明するのは、KDDI プラットフォーム技術部の加藤真人です。

.jpg)

冷却オイルの入った液槽にサーバーを浸して排熱

サーバーのような精密機械は液体に浸してはいけないというイメージがありますが、電気を通さない絶縁性の冷却オイルを使うことで、液槽に入れてもショートすることなくサーバーが安全に稼働できます。

液浸冷却のための特別なサーバーを用意する必要はなく、通常のサーバーに内蔵されている冷却用のファンとハードディスクドライブなどの駆動部を取り外し、SSDなどの駆動部がない部品へ換装すれば既存のサーバーを液浸冷却に対応させることができると、KDDI プラットフォーム技術部の谷岡功基は説明します。

.jpg)

「回転する機構を持つ装置は液体のなかでは必要がないので取り外していますが、実はこれも脱炭素に貢献しています。というのも、サーバーに必要な電力の10%から20%がファンを回すのに使われており、それを取り外すことで消費する電力も減ることが分かったのです」(谷岡)

冷却のための仕組みと省電力化のポイント

液浸冷却システムはサーバーを冷やすための「液浸冷却装置」と「冷却オイル熱交換器」「フリークーリング(外気冷却)装置」で構成されています。サーバーを冷やして熱を帯びた冷却オイルは、パイプを通って冷却オイル熱交換器に送られ、冷却水によって冷やされて液浸冷却装置に戻されます。フリークーリング(外気冷却)装置は、外気を使って熱を帯びた冷却水を冷やすための装置で、常に冷えた状態の冷却水を冷却オイル熱交換器に供給しています。

.jpg)

この仕組みのポイントは、サーバーを冷やすための冷却オイルの温度が比較的高くても良いところです。一般的なデータセンターでは室温を20℃~22℃に保ってサーバーを空気で冷却していますが、液体の液浸冷却システムなら40℃~45℃くらいでもサーバーの熱を取ることができるのです。

「液体は熱を奪う能力が空気よりも優れているため、40℃の冷却オイルでもどんどんサーバーを冷却してくれます。そのため、夏の暑い日でも、サーバーの熱によって60℃くらいに温まった冷却オイルを40℃くらいまで下げて循環することで、確実にサーバーの温度を一定に保つことができます」(加藤)

.jpg)

この温度であれば、冷却装置にエアコンを使う必要がありません。「扇風機だけで済む」(加藤)ことから電力を大幅に削減でき、それがCO2排出量の削減につながっています。

判断軸は「地球にやさしいか」

液浸冷却システムを開発するにあたって、加藤は「いかに地球にやさしいシステムにできるかにこだわった」と話します。

サーバーを冷やすための冷却オイルには温暖化への負荷が少ない鉱油を使い、冬に冷却水の凍結を防ぐ手段についても不凍液を使わず、パイプの中で凍らないよう水流を微妙にコントロールする仕組みを採用しています。

「開発の際、選択の一つひとつで地球にやさしいかどうかを重視してきました。カーボンニュートラルの実現に向けて広く使ってほしい技術なので、いかに環境負荷を少なくするかも重要なポイントでした」(加藤)

データセンターが増える中、CO2の排出を劇的に減らして地球に優しい環境づくりを。KDDIは新技術の実用化でデータセンターのカーボンニュートラル実現を目指します。

社会全体のカーボンニュートラル実現を目指して―志を同じくするパートナーとの協業が生んだイノベーション

サーバー冷却の消費電力削減で劇的な効果を実証した「液浸冷却システム」。この装置の開発にあたり、パートナーとして重要な役割を果たしたのが三菱重工とNECネッツエスアイです。

今回のプロジェクトでは、三菱重工が屋外に設置する外気冷却装置の開発、NECネッツエスアイが設備の構築と運用、保守の仕組みづくりを担当しました。

検証結果やデータ、見学を含めてオープンに

KDDI プラットフォーム技術部の加藤真人は、プロジェクトのパートナーを決める際に重視した点について、こう話します。

「“儲けようという気持ちはいったん脇に置いて、カーボンニュートラルに向けた新たな技術を広く普及させたい”という想いの強い企業とご一緒したいと思いました」(加藤)

.jpg)

志を同じくする心強いパートナーとともに開発した液浸冷却システムは、検証結果や検証データ、見学を含めてオープンにしており、カーボンニュートラルの実現を目指すさまざまな業種、業態の企業が見学に訪れています。

「特許に関わるところ以外は、基本的にオープンにしています。より多くの企業にこの装置の効果を知っていただいて、社会全体のカーボンニュートラルの早期実現に貢献したいと思っています」(加藤)

進む「実用化」に向けた検証

今回の実証実験は、実用化に向けた検証を行うという目的で実施しました。実証実験のポイントについて、三菱重工 カーボンニュートラル推進室の磯部勇介さんは次のように話します。

.jpg)

「技術的な課題は、前回のコンテナ型液浸冷却システムの実証実験で検証が済んでいるので、今回はより省エネ性能を高める方法と、より実運用に適した仕組みを検証しました。省エネ性能に関してはPUE値*1を1.1以下に、できれば前回の1.07を切るという目標のもと、冷却オイルの温度を見ながらうまくファンを回すなど、より全体最適を意識した制御を確立したところが1.05を達成したポイントです」(三菱重工 磯部さん)

*1 PUE値:データセンターの省エネ指数として知られる数値。1に近づくほど省エネ効果が高く、1.1を切ると驚異的といわれる。

NECネッツエスアイ 社会・環境ソリューション事業部の村田浩明さんは、液浸冷却システムを使ったデータセンターの実用化に向けて、いかに「システムを止めない」ための保守・運用プロセスを確立できるかが課題だったと振り返ります。

.jpg)

「既にある水冷や空冷のシステムを運用するのと同レベルの保守・運用の仕組みを、液浸冷却システムでも構築する必要があります。システムの障害時に運用に影響が及ばないよう予備システムに切り替えるための構成や、冷却オイルに浸かっているサーバーの保守検証が今回のポイントでした」(NECネッツエスアイ 村田さん)

企業文化や業種の壁を超えて一体感のあるプロジェクトに

今回のプロジェクトで印象深かったこととして3社が口をそろえるのは、業種や企業文化が異なる中で、次第に一体感のあるプロジェクトになっていったということでした。

「初めのうちは、それぞれの会社で使っている専門用語がわからなくて大変でした」(三菱重工 磯部さん)

.jpg)

しかし、PUE値1.07を目指すという共通の目標のもと、お互いの領域について学び、理解を深めていく中で一体感が生まれ、目標達成に向けたワンチームになれたといいます。

「他の業種の方々の仕事の仕方や考え方を知ることで、自分たちの仕事に対する発想もどんどん広がっていきました。『 そうか、こういうやり方もあるのか』という発見は参考になりましたし、とても楽しかったです」(NECネッツエスアイ 村田さん)

.jpg)

「業界を超えて集まったチームが一体となって目標に向かって進んでいく『オープンイノベーション』を、まさに体現したプロジェクトでした。それぞれのスキルを持ち寄って、新たな技術を生み出す場に立ち会えた喜びを実感しました」(三菱重工 磯部さん)

カーボンニュートラル実現に向けたワンチームでイノベーションを。KDDIはパートナーとともに新技術の開発・検証を進めます。