日本の各地で、新しい「まちづくり」が進んでいます。「KDDI Digital Twin for All」を推進しているKDDIは持続可能な未来社会の実現に向けて、まち全体をひとつのデジタルツインにする新しい生活体験の創造に取り組んでいます。

これからのまちづくりにおけるキーワードは「スマートシティ」です。日々の生活における快適さはもちろん、働き方はよりスマートになり、災害時のような非常時にも安心・安全をしっかり確保できる都市とは、一体どのような姿をしているのでしょうか。

東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)は、100年先の心豊かなくらしを実現するための実験場「TAKANAWA GATEWAY CITY」(東京都港区)を手がけています。KDDIは共創パートナー企業として、街の設備や人に関するデータを収集・分析するデータ基盤「都市OS」の構築を含む、新たなサービスの創出を共に進めています。

(1).jpg)

鉄道と通信の融合によって、どのような未来社会が実現するのでしょうか。JR東日本とKDDIによる、新しいまちづくりの最前線をご紹介します。

豊かな未来社会を描くためのスマートシティ

スマートシティの開発と実現を通じて、社会やパートナー企業の持続的成長に貢献しているのが、KDDIのスマートシティ推進室です。さまざまな企業との共創事業やKDDI社内の組織横断によって、新しい「くらし」づくりを手がけています。

スマートシティ推進室は、JR東日本が「先端テクノロジーの”実験場”」と位置付けているTAKANAWA GATEWAY CITY(2025年3月開業予定)の取り組みに参画し、次世代ビデオ会議サービス、都市OSやロボットプラットフォーム、まちアプリといったサービスの構築に取り組んでいます。

TAKANAWA GATEWAY CITYは日本の新しい玄関口となる地域です。この場所で、都市OSと連携したロボットをはじめ多種多様なサービスを通して、街に住む人・訪れる人・働く人に豊かな生活とワクワクを提供し続ける社会を、JR東日本とともに実現を目指し日々取り組んでいます。

「次世代ビデオ会議サービス『空間自在ワークプレイス』は、壁一面の大画面に映る4K相当の等身大映像と、発話者の位置から音が聞こえるステレオ音響設備により、離れた空間同士でも隣にいるかのような臨場感をご提供します。ビジネスシーンの会議においても今までにない活発なコミュニケーションの実現が期待でき、さらに教育やエンターテインメントなど幅広い分野で活用できます」と話すのはKDDIの山下 晃です。

.jpg)

TAKANAWA GATEWAY CITYにおけるデジタルツインのプロジェクトに参画しているKDDIの中嶋 優は、この街のプラットフォームには3つの階層があると説明します。

「1つ目はセンサー類からのデータを蓄積して、さまざまな分野のサービスで利用するプラットフォームの『都市OS』です。この都市OSのデータを活用して、交通や防災、教育といったさまざまな社会課題の解決やイノベーション創出につなげます。2つ目は街のアプリケーションです。街に住む人・働く人・訪問する人など、さまざまな方を対象として、快適に過ごしていただくためのアプリを開発します。3つ目は、街そのものの運営に関係するものです。データ活用で都市の可視化とシミュレーションを行い、混雑状況を緩和したり快適性を向上させたりして、街の運営の高度化を目指します」(中嶋)

.jpg)

平時にもビジネス価値を生む、新しい「防災シミュレーション」

こうした取り組みに不可欠なのが現場(フィールド)を持つパートナーです。JR東日本とKDDIはリアルとバーチャルを融合する新たな働き方を共同で提案しています。同時に、TAKANAWA GATEWAY CITYでは都市OSを基盤とする防災シミュレーションなどによる「住む人・働く人・訪れる人」への全方位的な取り組みが進行中です。

「災害発生時の避難経路や滞在場所でのボトルネックはどこか、誘導の人員や備蓄品は適切か。これらの課題に対し、人流(人の動き)データと街の3Dモデルを使ってシミュレーションしました。机上で策定した防災計画から多数の改善点を見つけ出し、防災計画の改良に貢献できています」(中嶋)

防災シミュレーションの仕組みは日常でのビジネス利用にも有効です。例えば時間帯別の混雑状況を把握して動線を最適化したり、学生やビジネスパーソンなど特定の属性を持つ客層に向けて物販ロボットが営業活動をしたり、さまざまな展開が想定されます。シミュレーションを防災だけに留めず、採算や投資対効果を総合的に考えた価値創出が可能なのです。

.jpg)

こうした取り組みだからこそ、関係者同士のゴール意識を共有することが大切です。

「このプロジェクトは各分野のパートナー企業との共創で成立しています。大切なのは『ゴール』を共有して相手に『思い』を伝えることです。このプロジェクトでは、組織の垣根を越えて新しいモノや仕組みを創り、育てている実感があります」(山下)

「私は今まで、都市開発を漠然と考えていました。今回まちづくりに関わったことで、非常に多くの方々が情熱を持って都市開発に携わっていることを肌で感じています。社会の変化スピードは加速しており、従来のウォーターフォール開発では追い付きません。状況に応じてアップデートし続けるアジャイル開発の考え方が必要であり、実際にそのように日々取り組んでいます。最先端のものづくりを実践してきた経験を生かして、未来を創る最前線に立ち続けたいですね」(中嶋)

都市のデータ基盤「都市OS」のメリット

リアルとバーチャルのかけ算によって加速する、スマートシティの取り組み。そのコアとなっている技術が「都市OS」です。「TAKANAWA GATEWAY CITY」プロジェクトにおいても、街と人に関するデータ分析は重要視しており、既存サービスのさらなるブラッシュアップや新たなサービス創造の源泉として位置付けています。

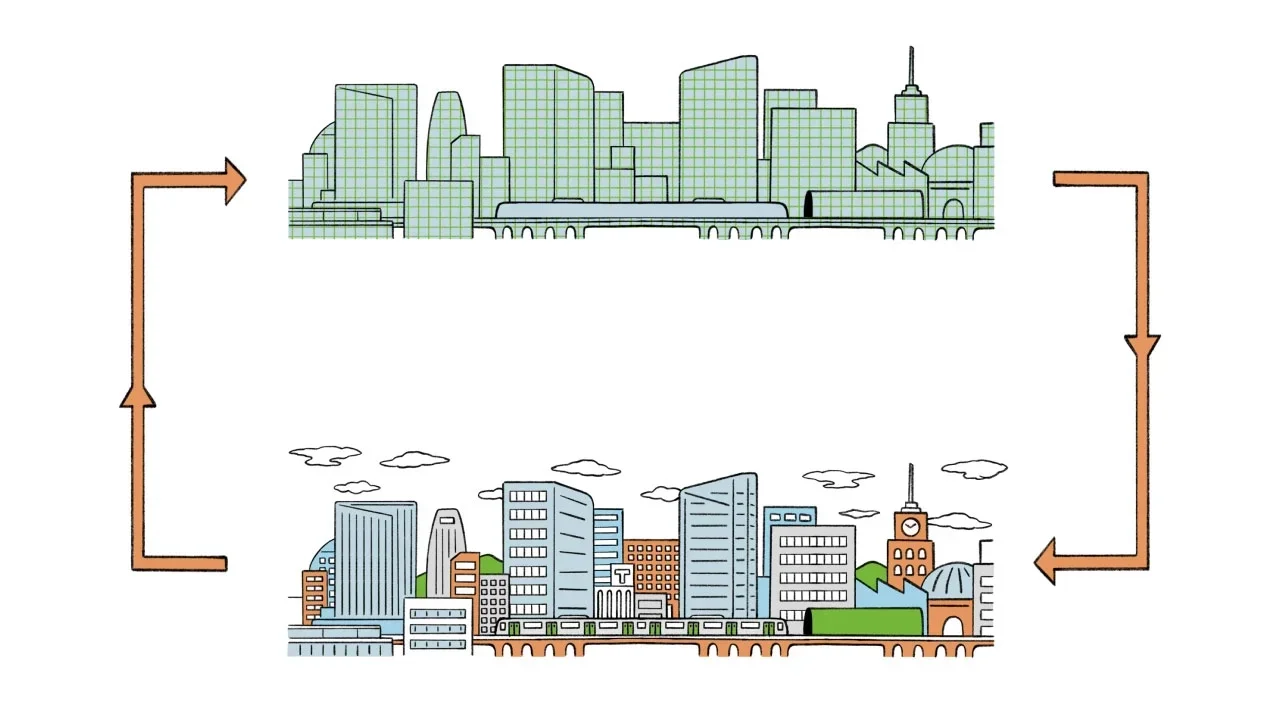

そもそも都市OSとはどのようなものなのでしょうか。KDDIの中嶋 優は次のように説明します。「都市(街)をハードウェアとして考えるとき、共通の基盤(オペレーティング・システム:OS)さえあれば、さまざまなサービスをスムーズに導入・横展開できます。OSの登場によってパソコンが爆発的に普及したように、都市OSを整備することで便利なサービスをあらゆる地域で利用できるようになります」

.jpg)

スマートシティの取り組みは大都市だけに限るものではなく、むしろ地域格差の縮小に貢献できる可能性を秘めています。共通基盤としての都市OSがあれば、予算や人材に限りがある地域でも、都市部で実装された市民サービスを簡単に取り入れ、地域社会や住民へ提供できるようになるためです。分散型社会やデジタル田園都市国家構想などが提唱されている今だからこそ、スマートシティの基盤として都市OSが注目されています。

都市OSに乗せるアプリやサービスの連携が付加価値を生む

現代はさまざまなデータがあらゆるところに集められています。しかし、集まったそれらのデータをただ蓄積させていては宝の持ち腐れです。データ基盤を都市機能と市民生活につなぎ、サービスを連携させることで、はじめてデータの真価が発揮されます。例えば街角の防犯カメラは、犯罪抑止や事件・事故の捜査だけでなく、道路の混雑状況の把握にも使えます。カメラに映る人の個人情報を適切に保護しつつ、位置情報や属性情報だけを抽出すれば、マーケティングやサービス開発に資するデータとしての価値が生まれるでしょう。

「お客さまのデータをお預かりしている企業として、KDDIは安全なデータ管理と適切なデータ利用の経験を持っています。そして、データを用いた新サービスの開発・提供は、お客さまへさらなるメリットを還元できます。TAKANAWA GATEWAY CITYにおいても、KDDIのデータを活用し都市OSのデータと掛け合わせることによる、新しい価値の創出に取り組んでいます。こうした技術要素やトレンドを組み合わせ、社会のニーズに応える新サービスを自由な発想で開発することは、まさにKDDIの得意とするところです」

ポイントは外部のパートナーとの協働・共創にあります。JR東日本との取り組みも、まさに明日の日本を創るような大規模DXプロジェクトの1つです。100年続く、心が豊かになるまちづくりのために、JR東日本が「未来への実験場」と位置付けるTAKANAWA GATEWAY CITYにおいても、最先端技術を実践的に活用しながら試行錯誤しています。

「2025年3月のまちびらき(開業)に向けて、都市OSで稼働するロボットやアプリなど、付加価値の高いサービスの開発を進めています」と中嶋は意気込みを語ります。都市OSに乗るプラットフォームやサービス同士を連携させ、大きな相乗効果を生み出すことが、この取り組みでの目標なのです。

新事業の創造を通じて、持続可能な社会の実現を目指す

未来の都市開発における1つのモデルとして「場所や時間にとらわれない多様な働き方やくらしを創出する分散型まちづくり」を、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)とKDDIは共同で提唱し、スマートシティ事業化を進めています。

JR東日本とKDDIによる共創的なまちづくりは、100年先の心豊かなくらしのための実験場と位置付けている「TAKANAWA GATEWAY CITY」を舞台として現在進められています。TAKANAWA GATEWAY CITYで都市OSを構築するとともに、街全体のデジタルツインを実施し、そしてゆくゆくは新たなサービスを日本国内と世界へ向けて発信していく予定です。

JR東日本 マーケティング本部 まちづくり部門 品川ユニット マネージャーの天内義也さんは、品川車両基地跡地の再開発における基本構想(マスタープラン)策定段階からプロジェクトに携わっています。

「品川エリアの開発は、約1年半後に迫ったTAKANAWA GATEWAY CITYの『まちびらき』を含む第Ⅰ期開発だけでなく、第Ⅱ期開発、リニア中央新幹線の開業など、さまざまなフェーズが予定されています。このような都心かつ広範囲での大規模な開発は非常に珍しいため、世界中の鉄道事業者や都市開発企業に注目いただいています。持続可能な社会の実現は世界や人類にとって大きなテーマです。私はパートナー企業の方々とともに、そのモデルとなるような新たなまちづくりへの挑戦に邁進しています」

.jpg)

鉄道インフラを維持・発展させるだけでなく、新たな事業を創造・提供することこそが、日本社会のさらなる成長に貢献することだとJR東日本は考えているのです。

来る社会のイメージを共有し、パートナーと都市を育てる

「スマートシティの実現においてはデジタルツインやデータ活用など、社会にとって新しい概念が鍵になる」と天内さんは以前から考えていました。

「データを使った新しいまちづくりが必要であるとJR東日本では考えています。しかし、具体的なユースケースは、まだ世界のどこにもありません。当社だけで行えることにも限りがあります。だからこそ、社会をより良くしたいという思いを持つ方々との共創が不可欠なのです」(天内さん)

鉄道ネットワークと通信インフラを掛け合わせることで、新しいくらしを描けるのではないか。そうした期待感を持って、JR東日本とKDDIの共創はスタートしました。

未来を描いていくには、新しいアイデアを取り込む柔軟性が必要です。「鉄道事業は革新と保守のバランスが重要であり、片方だけでは成立しません。TAKANAWA GATEWAY CITYが『100年先の心豊かなくらしのための実験場』であるためにも、パートナー企業や高輪の地域の方々と対話し、多くの人を巻き込むことを重視しています。街でホップを育てる取り組み「TAKANAWA HOP WAY」や地域の音楽コミュニティなど、この街のさまざまな活動を通じて、この街を多くの方に使っていただきたい。私たちは高輪を『Playable』な街にしたいと考えています」

(1).jpg)

世界につながる、日本の新しい玄関口。高輪ゲートウェイ駅とこの街にしかできない、新しい「住む・働く・訪れる」が次々と発信されていくことでしょう。

「都市OSを用いてどのような新しいサービスを提供できるかを常に意識しています。画像解析技術や人流データ分析などの応用方法も日々の議論のテーマです。鉄道運行情報と連動したスマホアプリ用クーポンの配布など、アイデアはどんどん湧いてきます。そのようなこともあり、2019年にauが打ち出していたブランドスローガン『おもしろいほうの未来へ。』には強く共感を覚えています。我々が持つ未来社会のイメージを、パートナー企業や地域の方々としっかり共有しながら、事業共創を加速させ、街を育てていきたいです」

.jpg)

2022年に日本は鉄道開業150年を迎えました。100年先のくらしがどう変化しているかは、まだ誰にも予測できません。しかし、人がリアルとバーチャルを行き来するような未来のライフスタイルは、高輪の街からもう始まろうとしているのです。