日本の生産年齢人口(15歳から64歳)は1995年をピークに減り続け、2050年には5275万人となり、2021年と比較して29.2%も減ってしまうと予測されています*。

この生産年齢人口の解決策の一つとして期待されているのがロボットです。すでに、工場や倉庫、家庭内といった閉じた環境では、多種多様なロボットが活躍していますが、マンションなどの集合住宅やオフィスビルといった建物内においては、エレベーターやセキュリティゲート、オートロックといったビル設備がロボットの自由な動きを妨げています。

ロボットがもっと自由に動き回り、建物内で配送・見回り・清掃といったサービスを行えるようにするには、ロボットと各ビル設備との連携が不可欠です。しかし、世の中に数多く存在するロボットやビル設備ごとに連携の仕組みをつくるのは、各メーカーの負担も大きく、なかなか導入が進みません。

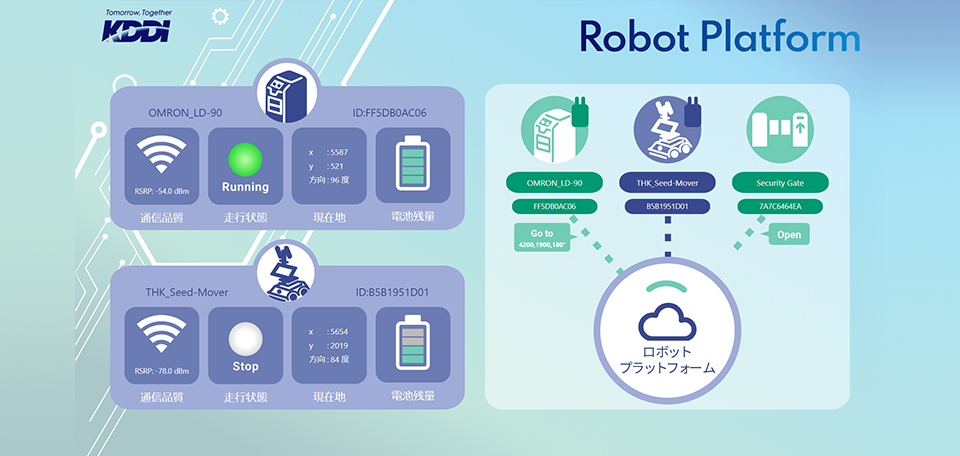

そこでKDDIでは、さまざまなロボットやビル設備の制御システムを仲介・連携する「ロボットプラットフォーム」を開発しています。このプラットフォームにより、ロボットやビル設備の違いを吸収し、ロボットを活用したサービスを迅速に提供できるようになります。

KDDIは、ロボットプラットフォームの開発によって、建物内で人の代わりに働いてくれるロボットの導入をしやすくすることで、人口減少社会における社会課題を解決し、人々の暮らしをより豊かなものにしたいと考えています。

*内閣府「令和4年度版 高齢化社会白書」

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf

ロボットが人の暮らしを助けてくれる

ロボットの活用は、人口減少局面にある日本にとって人々の豊かな暮らしを実現し、生活のクオリティを高めるための有効な手段です。ロボットが、マンションやビル、病院などの建物内でエレベーターなどのビル設備と連携して自由に動きまわることができれば、配送・見回り・清掃といったさまざまなサービスが可能になります。

「ロボットがもっと身近な環境で使われるには、導入する際の障壁を減らすことが大切です。そうして稼働するロボットの台数を増やしていくことが、人々の生活の質の向上につながるとKDDIは考えています」と話すのは、先端技術がどのように日常生活に貢献できるかに日々取り組んでいるKDDI技術戦略本部 先端技術企画室長の畑川養幸です。

ロボット導入の障壁を減らす―そのために必要になるのが、多様なロボットとビル設備とのスムーズな連携を促進させる「ロボットプラットフォーム」です。KDDIが開発しているロボットプラットフォームは、さまざまなメーカーが開発している多種多様なロボットとビル設備とをつなぐことが可能です。

「KDDIのロボットプラットフォームは、『マルチロボット対応』です。ロボット業界で広く使われているROS(Robot Operating System)に対応していれば、短時間のチューニングでプラットフォームに接続でき、相互に制御するといった高度な動作が可能になります。さらにエレベーターやセキュリティゲートなどの設備メーカーの制御システムを連携させることで、ロボットが施設内を自在に動けるようになります」と畑川は特徴を話します。

ユーザー体験を起点としたWin-Winのエコシステム

将来的に稼働するロボットの数が増えた場合、処理スピードの向上や通信帯域の制御技術の高度化も不可欠になります。

「5Gの時代においては、通信インフラを仮想的に分割する『ネットワーク・スライシング技術』がロボットのスムーズな稼働で重要な役割を果たすようになります。通信事業者であるKDDIがロボットプラットフォームを開発している理由は、まさにそこにあります」

ロボットを導入することで得られる利便性は、今後建物の付加価値や競争優位性になり、不動産デベロッパー企業にとっては、新たなビジネス展開にもつながります。デベロッパー企業がそう考えることで、ロボットメーカー、ビル設備メーカーなどが共創し、建物の付加価値を高める取り組みが進んでいくでしょう。

「ロボットによって人の生活がより快適になるというユーザー体験を起点として、すべての関係者がWin-Winになるエコシステムを形成するために、KDDIのロボットプラットフォームが貢献できると考えています」

購入した商品を、ロボットが各戸へ配送

KDDIのロボットプラットフォームはいま、野村不動産の分譲マンション「プラウドシティ日吉」で実証実験が進行中です。

プラウドシティ日吉には、地域密着型商業施設「ソコラ日吉」が隣接しており、地域住民の日々の買い物に利用されています。野村不動産ホールディングスと野村不動産、KDDIの3社は、ソコラ日吉の店舗で扱う商品をECサイトで販売し、ロボットでプラウドシティ日吉の住居へ配送するというサービスの実現へ向けて、検証を重ねています。

高齢者の住居まで重い品物を配送してくれたり、時間的余裕のない共働き夫婦の買い物を手伝ってくれたり、店舗から住居への配送をロボットがつなぐことで、住まう方々の暮らしはより快適で便利になります。

「野村不動産グループの2030年ビジョン『まだ見ぬ、Life & Time Developerへ』を体現する取り組みとして、野村不動産では、デジタル技術を取り入れた新しい街づくりを模索しています。物件を開発・販売する既存の不動産ビジネスに加え、住民の皆さんや関連する人々へ価値あるサービスを提供する持続型ビジネスの発展を考えています。今回のプラウドシティ日吉での取り組みは、住民の皆さん、マンションの管理会社、そして商業施設などのステークホルダーの全員が受益者となる取り組みだと考えています」と野村不動産の伊藤 学さんは話します。

配送の“ラストワンマイル” をロボットが解決

分譲完了後に敷地内で何らかの取り組みを進めていくには、住民の皆さんとの信頼関係が何よりも大切です。野村不動産では、住民へのアンケートでニーズを丁寧に探るなどして、商業施設から住戸までロボットがどのように移動するかを検証しています。

ロボットがオートロックやエレベーターをスムーズに通過できるかどうかといった技術実証のほか、どのような商品が展開可能なのかを商業施設のテナント企業とともに洗い出す作業も並行で進められています。

「当社では以前から、モノやサービスをお届けする際の“ラストワンマイル”の解決が必要だと認識していました。野村不動産では幅広いテーマにおいてDX(デジタルトランスフォーメーション)を検討しており、KDDIのロボットプラットフォームを活用するこのプロジェクトもその一環の企画です」と話すのは、野村不動産ホールディングスの四津佑子さんです。

また、共にプロジェクトを進めているKDDIに対して、野村不動産ホールディングスの川名明彦さんは「KDDIは通信キャリアを土台としつつ、全方位でソリューションを網羅されており、その幅の広さには驚かされます。そして、先端技術に関する知識が豊富な専門人材、積極性の高い投資力、なにより本気でやり遂げる実行力がある、頼もしいパートナーです」とエールを送ってくれています。

プラウドシティ日吉でのチャレンジは、デジタル技術を取り入れた新しい街づくり、住民の皆さんへの価値あるサービスを具現化するものとして、大きな注目を集めています。

.jpg)

多様なロボットが接続されることを想定した柔軟性

ロボットプラットフォームの開発では、要件定義をKDDI総合研究所の花野博司が主に担当し、KDDIのグループ会社で、クラウド活用の分野で業界をリードするアイレット社の夜光智和さんのチームが開発と実装を進めています。

花野はロボットプラットフォームの技術的な概要を、次のように話します。

「室内などの閉じた空間であれば、ロボットは自律的に行動できますが、より広い空間を移動するとなるとロボット単体の機能を超えてしまいます。そのため、ロボットとサービス(配送・見回り・清掃など)とを仲介するプラットフォームが必要となるのです。例えば、サービス側からロボットに対して『A地点からB地点へ移動する』という指示が出たら、その移動途中にあるセキュリティゲートやエレベーターをどのように通過するかの計画を立て、実行を支援するのがプラットフォームの役割です」(花野)

ロボットは配送や清掃、巡回などの役割に応じて搭載されている機能が異なりますし、通信時のメッセージフォーマットもメーカーによって異なります。ロボットの機種による差異を吸収して、個々の具体的な動作を「抽象化」して取りまとめているのが、ロボットプラットフォームです。機種ごとの変換ロジックを備えることで、ROS対応のロボットならばKDDIが独自に開発した通信デバイスを差し込むことでロボットプラットフォームに接続できます。

大量のロボットが接続されることを想定してクラウドを活用

大量のロボットが稼働することを想定すると、ロボットの稼働場所や、配送、巡回、清掃といった用途を考慮しながら、活用範囲の拡大に応じて柔軟性と拡張性を併せもつサーバー環境が必要になります。そこで、パブリッククラウドのAWS(Amazon Web Services)のパワーと拡張性を活用しています。

アイレットの夜光さんは、開発で工夫した点や今後について次のように話します。

「将来的にどのようなロボットが接続されるか分からないため、柔軟性を意識して設計しています。この柔軟な対応力をいかに実現するかが、開発における難所でした。また、ロボットからの通信が0.2秒ごとという非常に高頻度であるため、処理速度も重要になってきます。さらに、今後は映像データの処理も必要となってくるでしょう。5Gの本格活用やMEC(マルチアクセス・エッジ・コンピューティング)といった技術を活用していくことも視野に入れています」(夜光さん)

「マンション購入の決め手が『便利なロボットがたくさん動いているから』となる日も、そう遠くはないはずです。ロボットの普及を早めるためにも、我々が開発するロボットプラットフォームが重要な役割を果たすと確信しています」(花野)