誰もが思いを実現できる社会のために。 KDDIはデジタル教育の機会創出にも力を入れています。

日本では、2030年にサービス業を中心として644万人*1 の労働力が不足すると推定されています。労働力不足をカバーするには、ロボットやIoT、AIなどの活用が不可欠です。しかし、こうしたデジタルツールを開発するIT人材も、2030年には最大79万人*2 不足する見込みであると推測されています。

*1:パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計2030」

*2:経済産業省「IT人材需給に関する調査」2019年3月

教育分野では、文部科学省のGIGAスクール構想により生徒1人1台のコンピューターと高速ネットワークが整備され、2020年度には小学校のプログラミング教育が必修化されました。とはいえ、学校だけではIT人材の育成は難しいとの声もあります。

そこでKDDIは、サステナビリティの観点から、教育機会の創出についてグローバルで実績のあるエリクソン・ジャパンと提携し、エリクソンのロボット教育プログラムを活用した授業を実施しています。

(1).jpg)

KDDIとエリクソン・ジャパンによるロボット教育授業は、横浜市立箕輪小学校で昨年から開始しました。横浜市立箕輪小学校は、KDDIがロボット配送の実証実験を行っている複合開発地域に新設された学校です。

KDDIは未来を担う子どもたちにロボット活用やプログラミングの楽しさを伝えることで、子ども達の夢を広げるお手伝いをするとともに、将来の労働力不足に寄与したいと考えています。KDDIが学校や企業と力を合わせて取り組むロボットプログラミング教室についてご紹介します。

ロボットプログラミング教室で教育の本質を実現、魅力的な企業人との出会える機会にも

2022年、KDDIはエリクソン・ジャパンとともに、横浜市立箕輪小学校にて、2030年に20歳を迎える6年生を対象としたロボットプログラミング教室を開催しています。横浜市立箕輪小学校は、KDDIがロボット配送の実証実験を行っている複合開発地域にある学校です。

ロボットプログラミング教室は2022年度に初めて「総合」の授業で行いました。1クラスで実施したところ、学校からの高い評価や他クラスの生徒や保護者からの要望を受け、2023年度は「理科」の単位に含めて学年全体に実施することとなりました。

(1).jpg)

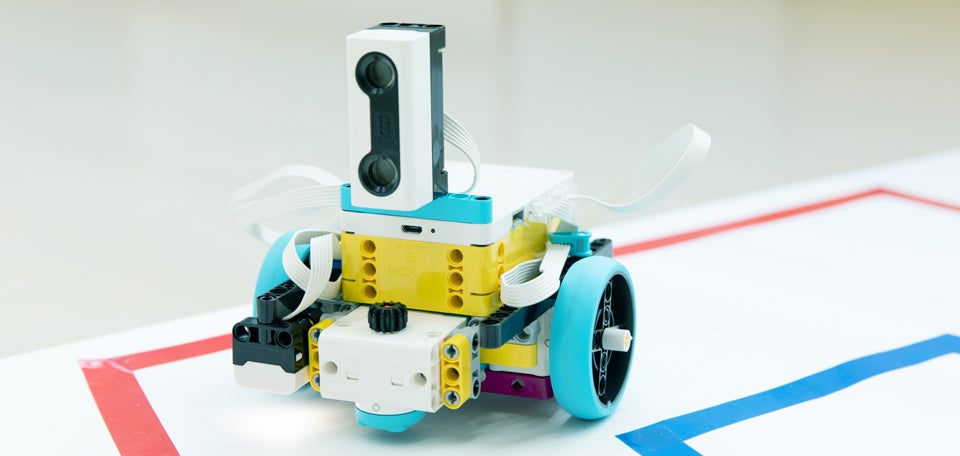

ロボットプログラミング教室は、初日にレゴのロボットを組み立て、基礎的な動かし方を学びます。PCのプログラミングツールには、ロボットに対する「命令」がパネルになっており、動作の順番に挿入したり、入れ替えたりするとロボットを動かせます。ロボットには床面の色を判別できる「カラーセンサー」と、ロボットが障害物を感知できる「超音波センサー」も搭載できます。こうした操作を学んだあと、2日間の授業の締めくくりとして、ロボットが決められたコースを走るプログラムを作成し、チームごとにタイムを競う発表会を行います。

横浜市立箕輪小学校の堀越俊先生は、「ロボットプログラミング教室には、教育の本質がある」と話します。

.jpg)

「子どもたちが一つの壁に向かってトライアンドエラーを繰り返します。ほとんどの教材では途中でくじけることが多いのですが、この教材ではそれを乗り越えるエネルギーがあります。授業のゲーム性、外部から講師が来る新鮮さ、KDDIさんやエリクソンさんのネームバリューなど、色々なことが相まっているのだと思うのですが、自分事として学習に取り組める姿が自然と出ています」(堀越先生)

授業の様子を見た先生方も、「教育の本質だ」と評価してくださっているとのこと。子どもたちが主体的に学び、ゴールを見据えた対話型の活動を行う、アクティブラーニングが実践されています。保護者からも、学校が企業と手を結び、窓口を広げている風通しの良さが好評を得ているそうです。

企業との連携でプログラミング的思考を自然と学べる

2017年3月に発表された新学習指導要領により、2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されました。文部科学省の「小学校プログラミング教育の手引」によると、生活の様々な場面でコンピューターが活用されている現代において、その仕組みを知ることで主体的な活用ができるようになり、子供たちの将来の可能性を広げられるため、プログラミング教育は極めて重要なこととしています。

「私たち教員はプログラミングに精通しているわけではありませんが、一生懸命指導に取り組んでいます。ゴールとしてはプログラミング的思考を学ばせること。この事象とこの事象を組み合わせるとこういうことが起こる、ではこうしてみようという思考を教えています。それは普段の授業でも学べることではあるのですが、子どもたちは受け身になりがちです。今回のロボットプログラミング教室では、子ども達が能動的にプログラミング的思考を学んでいます」(堀越先生)

横浜市立箕輪小学校では、来年度もロボットプログラミング教室を実施する予定にしており、できれば継続していきたいと考えています。

「ロボット教育という言葉に馴染みはなかったのですが、KDDIさんからお話を伺って、ロボットと共存していく世界を見据えていることに感心しました。私たちは学校という立場で協力し、子どもたちに発信していきたいと思います。子どもたちがKDDIとエリクソンの企業説明を聞くことは、キャリア教育にもなります。魅力的な大人たちが来校して、仕事の楽しさを語ってくれることで、将来の夢の選択肢が増えます。企業の社会貢献として教育に力を入れてくれていることは、とても心強く感じます」(堀越先生)

ロボットプログラミング教室での体験が子どもたちの未来の礎になる

KDDIはエリクソン・ジャパンとともにロボットプログラミング教室を開催しています。ロボットプログラミング教室は、エリクソンがグローバルで展開する「Connect to Learn:デジタルラボ・プログラム」を日本向けにカスタマイズして実施しています。昨年度に引き続き、今年度も小学6年生を対象に、KDDIとエリクソンから社員がインストラクターとして参加しました。KDDIとしては、年間業務時間の1%程度をお客さまと直接接点を持つ時間とする「業務の1%活動」の取り組みのひとつでもあります。

KDDI 先端技術企画室 木戸美冬は、普段は会場となった箕輪小学校の近隣でロボット配送の実証実験を担当しています。昨年に引き続き、エリクソンと連携してロボットプログラミング教室の運営、学校とのコミュニケーション、インストラクターを担当しています。

.jpg)

「3人でグループを組んで課題を進めたのですが、お互いに言いたいことを言いつつ、譲り合うシーンも見られました。この授業ではチームで協力する必要がありますが、将来仕事に就いたときもチームの協力は大切で、人数が多くなればなるほど大きな仕事ができるようになります。それぞれ得意不得意があるなかで、役割分担をして進めなければやり遂げられないことも出てきます。その気持ちも学んでもらえたらと思います」(木戸)

ICT分野に男女差はないことを実感

エリクソンの教育プログラムでは、女子生徒のICT分野の学びにも重点を置いています。内閣府の男女共同参画局もデジタル分野におけるジェンダーギャップ解消を目的のひとつとして、女性のデジタル人材を育成するためのプランを2022年に決定しています。

「プログラミング教室を通じて、ICTに関する男女の差はないと実感しました。知識の面でも意欲の面でも、性別は関係ありません。男子も女子も、とても楽しそうに興味を持って取り組んでくれました」(木戸)

木戸は、チームで協力することの大切さや、将来の夢として選択肢が増えることの他に、もうひとつ学んでほしいことがあると話します。

.jpg)

「子どもたちを見ていると、ロボットの新たな機能を自分たちで見つけるなど、デジタルネイティブらしい能力に感心します。でも、プログラミングは一度で成功することはなく、何度も試行錯誤をしなければなりません。このプログラミング教室で、失敗を恐れない気持ちも学んでほしいと思っています」(木戸)

今後は、KDDIが業務でお付き合いのある他の学校にも無償で提供することや、小学6年生以外にも対象を広げたいと考えています。SDGsの取り組みのひとつとして、KDDIは今後もロボットプログラミング教室を通じた社会貢献を進めてまいります。

.jpg)

デジタルインクルージョンを目指してグローバルでロボット教育を推進

エリクソンは、ネットワーク、クラウドソフトウェアおよびサービス、エンタープライズ・ワイヤレス・ソリューション、テクノロジー、新ビジネスなどを提供し、通信サービスプロバイダーのサポートを行う企業です。KDDIとエリクソン・ジャパンは以前からビジネス上で協力関係にあり、エリクソンの教育プログラムについてもお互いに賛同し、協業することになりました。

エリクソンのロボット教育プログラムは、サステナビリティの観点から行われています。持続可能な社会を構築するには、デジタルデバイドを解消し、誰もがデジタルによる恩恵を受けられるようにしなければなりません。このデジタルインクルージョン実現への取り組みとして、ロボット教育プログラム「Connect to Learn:デジタルラボ・プログラム」を36か国、40万人以上の子どもに提供しています。KDDIとの取り組みでは、デジタルラボ・プログラムの「Lego robotics course」を日本仕様にカスタマイズし、2日間で提供しています。

.jpg)

箕輪小学校での授業には、全社員に対してインストラクターを公募し、最適な社員を派遣しています。なかには英語を話す外国人の社員からも応募があり、校長先生から「ぜひ」との意見をいただいて、今回採用となりました。

エリクソン・ジャパン 讃良将信さんは、「小学生の時にこういう教育プログラムがあったら、もっと興味を持って自分から勉強をしていたと思い、インストラクターに応募しました。生徒さんはKDDIさんのことをすでにスマホなどの事業で知っているので、KDDIさんが間に入ることで生徒の皆さんも安心して授業に取り組んでくれます」と話します。

同じく、エリクソン・ジャパン 相田 桂さんは、今回の取り組みが社員に良い影響を与えると言います。

「通常のビジネスと違うところでKDDIの社員の皆さんと一緒に協力できることも良い機会になっています。また、バックオフィス業務で普段お客様に会わない社員にも、こうした触れ合いの機会は嬉しいようです」(相田さん)

.jpg)

デジタル教育の機会を提供することで将来の夢の一助に

今年の箕輪小学校の授業を通して、インストラクターを務めたお二人は子どもの自発的な学びに驚いたそうです。

「ある生徒さんがレゴから音を出せることに気付いて、走らせながら音を出すようなプログラムを作っていました。もう一組は、自分たちで歌った声を録音して音を出していました。授業の中で生徒さんに渡すプログラミングの手引きがあるのですが、そこには音を出せることは書いていないので、自分たちでレゴのWebサイトを見て調べたようです。私も知らない機能だったので、びっくりしました」(讃良さん)

.jpg)

「子どもたちにプログラミングの楽しさを伝えたいと、学生時代からプログラミング教室でアルバイトをしていたエリクソン・ジャパン 谷口紗英さんは、発想力に驚いたと話します。

「子どもたちが全員同じ考えを持って同じようにコードを書いているわけではなく、すごく多種多様なやり方でコードを組んでいきます。その発想力を間近で社員たちが見られるというのは貴重なことです。業務でもアイディアはすぐ生まれるものではないと思うのですが、こういう見方をしたら別のアイディアが生まれるかもしれないと身近で感じられる機会になっています」(谷口さん)

谷口さんは、高校生の時にプログラミング授業を受け、プログラムの楽しさに目覚めて理系に進もうと決めました。

.jpg)

「子どもたちが進路を決めるときに、今回の経験が少しでも役立ってくれたらいいなと思っています。将来、エリクソンの技術者になってくれたらなという気持ちも、もちろんあります」(谷口さん)

「エリクソンのプログラムは11歳から16歳までを対象にしているので、小学生に限らずご提供できます。エリクソンとしては、子どもたちにデジタル教育の機会を提供することが社会貢献だと考えています。エリクソン・ジャパンも日本の社会に貢献するために、今後もKDDIさんと一緒にロボット教育を続けていきたいと考えています」(相田さん)

.jpg)