KDDIがつなぐネットワーク通信網は、災害発生時にも重要な役割を果たすライフラインであり、24時間365日途切れない通信を構築するために日々取り組んでいます。

一方で、通信をつなぎつづけるだけではなく、スマホを利用される皆さまのリテラシーを高め、上手に賢く使いこなしていただくための啓発活動も行っています。

とくに青少年の方にむけては、スマホの危険な側面だけではなく、社会や生活に役立てるポジティブな使い方を知っていただきたい。そんな思いから、スマホの危険性やトラブル事例を伝え、リスク回避の方法を啓発する講座開催や、スマホやケータイを社会や生活に役立てるための取り組みを行っています。

.jpg)

そのひとつが、2017年9月から行っている高校生向けのワークショップ型出前講座「スマホ de 防災リテラシー」。災害発生時に情報通信をライフラインとして有効活用してもらうための防災講座です。

災害時でも迅速かつ正確に情報を取得し、周囲の人にも正しく伝達できるように本講座を通してお手伝いをしています。

「スマホ de 防災リテラシー」をともに作り上げてくださった中部大学 三島浩路教授と、講座の運営を担当するKDDI 日野有子に講座の取り組みについて、そして関東大震災100年についての思いなどを聞きました。

自分が助かるだけではないスマホの使い方

KDDIは通信事業者のサスティナビリティ活動のひとつとして、「スマホ de 防災リテラシー」という出張授業を2017年9月から行っています。対象は高校生で、これまで講座を68回開催し、累計受講者数は3,000名(2023年3月末時点)を超えています。

.jpg)

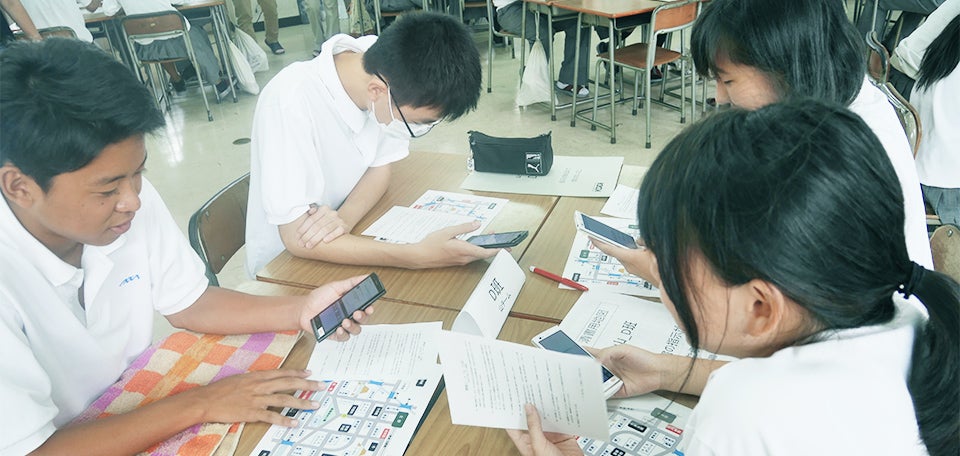

「スマホ de 防災リテラシー」では、大災害が起きたという想定で机上の地図を見ながら安全な避難経路や避難所、救助に向かう場所をリアルのコミュニケーションとスマホでの遠隔コミュニケーションを駆使しながら決定していくグループワークです。専用のチャットアプリを利用して、複数の班に分かれて行います。

「スマホ de 防災リテラシー」講座は、子ども達の情報リテラシーを高める上で「防災」というシーンが有効ではないかという発想で生まれました

なぜなら、情報伝達の正確さは、特に防災に関して重要だからです。正しい情報が正確に伝えられれば助かる命がたくさんあり、二次災害を抑えられる可能性があります。一方で、誤った情報が流れることはデマの元になり、誤った情報に基づいた避難行動により、命が失われてしまうかもしれません。防災用の学習ツールを開発することで、正しく情報を伝達する練習ができるのではないかと考え、スマホde防災の取り組みを始めました。

.jpg)

いまの高校生はスマホの使い方に長けています。また、体格も大人と同様にしっかりしています。例えば、災害時に一人暮らしの高齢者や保育所の子ども達が動けなくなってしまったとき、高校生がスマホなどのツールを正しく使えるようになれば、正確な情報をもとにして安全に彼らと一緒に避難することも可能です。

「自分たちが人を助けられる力を持っていることを、高校生に気づいてもらいたいという思いもあります」と、三島教授は話します。

.jpg)

対面とリアルのコミュニケーションで集めた情報をもとにミッションをクリア

「スマホ de 防災リテラシー」講座は、アメリカの社会心理学者アロンソン・エリオット氏が提唱するジグソー法をモデルに設計されています。ジグソー法とは、グループ内の一人ひとりがそれぞれ情報を得て、その情報をグループ内のメンバーに正しく伝達することで答えを導き出したり、アイディアを生み出したりする学習法です。

本講座では、「対面班」として生徒同士がグループに分かれ、地図など情報源となる紙の資料が配布されます。さらに、班の各メンバーがそれぞれ別の「SNSグループ(家族チャットという設定)」から情報を得られる状態で避難経路を探し、救助を行いながら、避難場所へ向かいます。

対面、SNSともに情報量が多く、ミッション達成には関係ない情報(デマ情報など)も含まれているため、必要な情報を取捨選択し、効率よく正確に伝えることが必要となります。

.jpg)

.jpg)

スマホや資料を配布して講座を開始すると、はじめは対面でのコミュニケーションに戸惑う高校生もいるそうです。

「講座ではあまり話したことがない生徒同士でグループを組むことがあります。そうすると、中には話し出すきっかけを掴めない生徒さんもいらっしゃいます。でも、自分の中で情報をため込んでいると避難が難しいため、「みんなで話してみたら?」などとフォローすることがよくあります。この講座では、全員が均等に情報を出し合わなければ最適な避難場所や避難ルートを見つけることは難しく、スマホでのやり取りに加えて、対面での話し合いもとても重要です。

また講座後半では、全員で避難場所や避難ルート、救助の有無について答え合わせを行います。本当は通れないルートを選択してしまった、救助ができなかったなど、全てのミッションを全員が達成することは難関です。ですが、たとえ避難や救助に失敗してしまったとしても、なぜ失敗してしまったかを考えることが大切な学びになると思っています」(日野)

.jpg)

地図に関しては、汎用性のあるような地図であると同時に、道がY字路になっていたり、トンネルが2つあったりと、詳細な説明をしなければ避難できないように作っています。

.jpg)

学習指導要領の改訂や東日本大震災が起きた後の教育などによって、講座開講時の2017年から現在までに子ども達の意識が変わってきていると日野は話します。

「最近の学校の授業では、自助、公助、共助、またガスや水道などのライフラインを担う事業者が災害時に事業継続するための取り組みなどを取り扱っています。子ども達は防災に対して、自分から遠い世界ではなく、身近なものに捉えられるようになってきていると感じています」(日野)

関東大震災が起きた100年前と今、変わらないのは情報の大切さ

1923(大正12)年9月1日正午2分前に発生した関東大地震(関東大震災)は、南関東から東海地域に及ぶ地域に大きな被害をもたらした巨大な地震でした。今年は関東大震災から100年が経った年にあたります。

関東大震災100年についての思いを三島教授からお話しいただきました。

「地震は100年前も100年後も同じように起きます。これは人間の力では防ぎようがないことです。しかし、人間の力が関与できる部分も実はあります。ひとつは情報の迅速かつ正確な伝達です。100年前の関東大震災直後には、誤った情報(デマ)を多くの人が信じて行動したために、たくさんの方が亡くなりました。

こうした被害の背景にあるのは、地震自体ではなく、情報の中身が自分たちの思いによってねじまげられたことです。この現象は今でも起きることであり、スマホによってより短時間に、より広く拡散する可能性があります。

ただ、スマホをうまく使うことで、正確な情報が迅速に伝えられるという側面もあります。スマホなどのツールがなかったころの避難行動は、自分が目視できる範囲内の情報に強く影響され、たとえば、「あっちは火がなさそうだから行ってみよう」と判断していたものが、今ならスマホがもたらす目視できる範囲を超えた広範囲のローカルな情報を利用して避難行動を選択することが可能です。正しい情報に基づいた合理的な判断ができれば、リスクは低減します。こうした理由から、スマホを利用した防災教育を行うことは意義があると考えています」(三島教授)

.jpg)

防災教育に携わってきた日野も、関東大震災100年に対する思いを話します。

「この講座でもあえてデマの情報を紛れ込ませていて、子ども達はそれをメンバーに伝えるのか伝えないのかを自分自身で判断します。本当の災害時にデマを流してしまったらどれだけ広がってしまうのかを疑似体験しておくことで、災害時に備えることができると考えています。関東大震災から100年経ち、情報の広がり方は大きく変わってきているので、私たち自身がしっかりと考えていかなければなりません。

また、私たちの部門では、KDDIの社会貢献サイト"キボウのカケハシ"*1という災害時に募金ができるサイトを運営しており、国内、海外の災害が発生した際は、お客さまから多くの募金が集まります。皆さんの中で、防災だけでなく、自分ができることをしよう、手を差し伸べようという気持ちが高まっていることを感じます」(日野)

*1 「キボウのカケハシ」は、KDDIが運営する、環境保全や社会貢献のために活動する団体と、応援したい人たちをつなぐサイトです。サイトはこちら。

(1).jpg)

デマを流す人達も、決して悪意でやっているわけではないと三島教授は説明します。

「災害時に発生するデマ情報の多くは、自分が正しいと思って伝えています。善意によるこうした情報の拡散が問題になることもあります。たとえ誤った情報であっても、たくさんの人がその情報を信じて行動すれば、誤った情報を信じて行動する多くの人々の姿や言動が、その情報に信憑性を与えてしまいます。本教材での疑似体験を通して、情報を精査することの大切さや、誤った情報の伝達・拡散が災害時のリスク要因になることを、参加したみなさんに考えていただきたいと思います」(三島教授)

この講座では、自分が得られた情報以外に、他の人からも情報がたくさん入るように作られています。迅速に情報を取捨選択しなければ、避難や救助ができません。講座を修了した高校生達からは、「グループで話し合うことで情報を整理できた」「平常時にシミュレーションできてよかった」との声をいただいています。

スマホデビュー低年齢化に合わせて対象年齢を広げていく

これまで対象を高校生に限定していましたが、講座開設から5年が経ち、スマホ利用者の低年齢化が進んでいます。今後は、この講座の受講対象を中学生、小学生へと広げていきたいと考えています。

.jpg)

「小学生に関しては保護者同伴で来ていただいて、保護者に見守りをしてもらいたいと思っています。保護者はヘルプを頼まれた時だけ必要な支援をする。そうすると、子どもは安心して冒険できます。防災教育にとどまらず、親子の心理的な距離を考えるひとつの機会にもなればと考えています」(三島教授)

.jpg)

「スマホはライフラインのひとつとして重要な役割を担っています。24時間365日繋がるようにすることがKDDIの使命です。この使命を果たすとともに、子ども達もライフラインをうまく使いこなしていけるように、幅広い年代の子ども達へ防災リテラシー教育を進めていきたいと思います」(日野)

.jpg)